아버지는 조국의 영웅이지만 나는 가족의 영웅입니다.

113년 전인 1910년 3월 26일은 안중근(安重根, 1879~1910) 의사가 여순감옥에서 순국한 날이다. 안 의사는 생을 마감하는 순간에도 단호한 태도를 유지했다. 또한 장남 *분도(芬道, 安文生)를 신부로 키워달라고 부탁한다. 어머니를 모시고 형제들과의 화목한 삶을 중시하는 평범한 남편이었다.

부인 김아려(金亞麗, 1878~1946)는 1894년 한 살 연하의 안중근과 혼인하여 슬하에 1남 1녀를 두었다. 시어머니 조마리아(趙姓女, 1862~1927)에 대한 따뜻한 인정과 감사는 그녀가 당당하고 당당하게 살아가는 데 든든한 밑거름이 되었다. 1907년 대구에서 시작된 국채청산운동 당시 그녀는 시집갈 때 장모에게 가져온 장신구를 열정적으로 선물했다.

1909년 10월 26일 아침, 임진왜란의 주범 안중근 이토 히로부미(伊藤博文)가 하얼빈 기차역에서 조선인민장군을 사살하였다. 그때부터 자녀 양육과 가족 부양은 김아려의 몫이었다. 이후 안씨 가족은 일제의 박해를 피해 연해주에서 북만주까지 오가며 ‘한 번에 한 가지씩’ 하는 삶을 살았다. 그 중 장남 문생은 일제에 의해 독살되어 극심한 고통을 겪었다. 1919년 10월 상해로 이주하여 임시정부의 보살핌을 받았으나 윤봉길(尹奉吉, 1908~1932)이 홍구에 개입한 후 일제의 강력한 감시를 피해 1932년 4월 임시정부가 이동하였다. 공원.

일제는 어머니와 누나 현생(賢生, 1902-1960)을 절대빈곤에 인질로 잡고 차남 준생(俊生, 1907-1952)을 화해시켰고 1939년 10월 *이토 히로부미의 아들(文吉)이 박문사에서 사망. ) 아버지를 대신하여 사과합니다. 당시 조선일보와 동아일보 등 언론은 이를 특종으로 보도하기를 간절히 바랐다. 이런 안타까운 소식에도 어머니 김아려는 눈물을 흘리며 안아주며 “고생했다”고 위로했다. -1991년, 정진석 추기경 이모, 5촌): “겐해 바다를 건널 때 바다에 뛰어들지 않은 것을 후회합니다.”

[1945년8월가슴아픈해방이찾아왔다그러나김아려는이듬해귀국도하지않고중국에서홀로세상을떠났다또한남편안중근의묘소도확인되지않고영원히죽은넋으로남게된다어머니를잃은안준생은아내와아들(雄浩1933-2013의사)을미국으로보내고홀로귀국하여결핵에걸렸지만역적을돌볼의료적도움은없었다

안준생은 말한다.

“아버지는 국민영웅이었지만 가문의 재앙이었다.

나는 나라의 골칫거리일지 모르지만 어머니와 가족의 영웅입니다.”

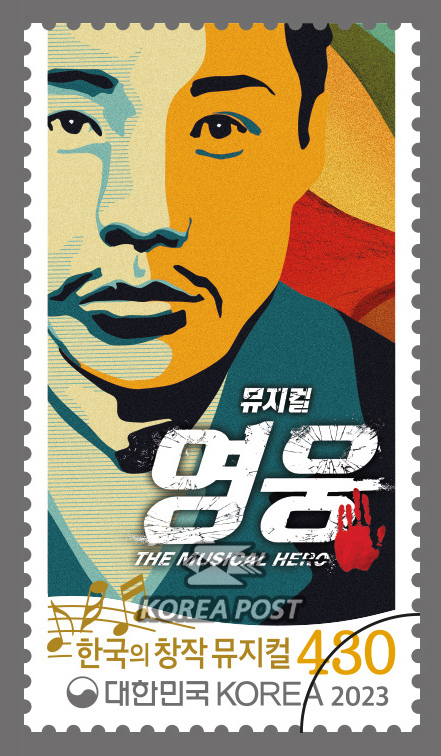

3월 24일 코리아포스트는 ‘영웅’을 대한민국 창작 뮤지컬 중 하나로 우표에 올렸다. 죽기 1년 전 안중근의 치열했던 삶을 그린 뮤지컬이다. ‘영웅’은 2009년 10월 안중근 의사 100주기 추모작으로 첫 방송돼 올해로 시즌 9를 맞이했다. 2011년에는 미국 뉴욕 브로드웨이 링컨센터, 2015년에는 폭동의 현장인 중국 하얼빈에서 공연했다. 이 뮤지컬을 원작으로 한 영화 ‘영웅’도 지난해 말 개봉해 흥행에 성공했다.

한편, *’나는 너다’라는 작품에는 안중근의 의지가 피할 수 없는 가족의 짙은 그림자가 담겨 있다. 차남 안준생의 치욕스러운 배신과 심리적 갈등을 그린다.

“아버지는 왜 가족을 버리고 나라를 선택하셨습니까?

집을 망친 당신은 누구입니까?”

“너 때문이야. 난 너야.”

(참조) 도마(Doma): 안중근의 본명은 토마스(Thomas)로 한자는 多黙이다.

분도(芬道): 안중근의 장남 안원생(1905~1911)의 이름인 베네딕트의 한자.

박문사(博文寺): 일제강점기 서울 중구 장충단공원 동쪽 신라호텔 영빈관 부지에 있던 사찰. 장충단은 원래 대한제국 고종이 을미사변으로 전사한 의병장 홍계훈과 이경직을 기리기 위해 세운 제단이었다. 명성황후 시해에 대한 반일감정을 상징하는 곳으로 1919년 조선총독부가 장충단터를 공원으로 조성한 곳이다. 1932년 공원 동쪽에 이박문을 기리는 사찰을 건립하였는데, 이박문의 이름을 따서 박문사라 명명하였다.

(참조) 김용균, 2022, 불꽃에 살다 별빛이 된다 3(독립운동, 감정에서 의지로), 여름동산(pp. 213-222).

·김형목, 독립기념관 – 우리가 몰랐던 이야기. 인터넷 우체국